Contus Antigus

Tutti gli articoli

Tutti gli articoli

01 luglio 2016 Frastimos e irrocos

Se si è capaci di rispettare la religione e Dio, senza quindi cadere nella bestemmia e nella blasfemia, l’imprecazione è concessa: questa era l’idea del popolo sardo nell’antichità, quando gravi malattie o diverse invasioni straniere avevano attanagliato l’Isola.

Lunghi periodi di sofferenze, sia dal punto di vista economico-politico sia dal punto di vista della salute, hanno attraversato la Sardegna, portando la popolazione a ricorrere a un’arma innocua – se impiegata nel modo corretto – che rappresentava una forma di ribellione e difesa dal male che essa era costretta a subire.

01 luglio 2016 Sa coja maurreddina

Sin dal I millennio d.C. la mescolanza africana con quella sarda è tale da influenzare anche la denominazione del rito nuziale.

Il matrimonio mauritano prende nome dai “Mori” o “Mauritani” così definiti gli abitanti di Santadi, e in generale, del Basso Sulcis in riferimento alla commistione con le genti dell’Africa che sbarcarono a sud dell’Isola e abitarono nei paesi vicinissimi a quello che era una delle due Cappellanie del Sulcis.

La Villa di Santadi era una delle più importanti del tempo in cui si dava svolgimento alle maggiori funzioni religiose dell’epoca che, come il matrimonio mauritano, si protraggono fino ai giorni nostri.

01 luglio 2016 Sa femina accabadòra

Tra le tante leggende sarde tramandate nel corso dei secoli, alcune più di altre hanno avuto il merito di perdurare e di mantenere inalterato quel fascino e mistero inequivocabile che solo i miti eretti tra storia e finzione possono mantenere.

Sa femina accabadora ancora oggi ricopre un ruolo preponderante nello scenario leggendario sardo e resta la figura più affascinante, sfuggente ed enigmatica di tutte quelle che la tradizione ed il folklore isolano abbiano prodotto.

Accabadòra o Agabbadòra letteralmente è colei che finisce.

Il vocabolo sardo “accabbu”, significa fine; si tratta di un termine di chiara derivazione spagnola: “acabar” significa alla lettera “dare sul capo”.

Potremmo a questo punto tradurre così: “dare la fine sul capo”. Una frase piuttosto eloquente del gesto decisivo che questa figura era tenuta a compiere.

A prima vista si potrebbe trattare di un’immagine collegata esclusivamente al decesso dell’individuo, ma una delle sue più straordinarie sfaccettature la collocano nel solco dell’esistenza, proprio tra la vita e la morte, in virtù di un aspetto fondamentale e a dir poco sorprendente: colei che dava la morte, dava anche la vita, perché come esisteva s'accabadòra che aiutava a morire, c’era di contro la levatrice che aiutava a nascere.

E si trattava della stessa identica persona.

01 luglio 2016 Shardana, il popolo del mare

I Popoli del mare navigarono le acque del Mediterraneo Orientale intorno alla fine del II Millennio a.C. con finalità di dominio. A capeggiare la confederazione di predoni marittimi, vi fu un popolo leggendario di provenienza sarda, dotato da una forte inclinazione alla conquista marittima e di terra, gli Shardana.

La loro origine è, tutt’oggi, avvolta nel mistero, seppur gli archeologi, si pronunciano concordi nel qualificare il popolo ribelle, come i primi abitanti dell’isola.

Le testimonianze scritte ci giungono dagli antichi Egizi, tra le cui attestazioni primeggia la corrispondenza tra il faraone Akhenaton e Rib-Hadda di Biblo, note come “Lettere di Amarna” e risalenti al 1350 a.C..

Negli scritti faraonici emerge con chiarezza la delineazione di un popolo alquanto temibile e combattivo; un popolo di pirati e mercenari determinati a occupare le coste egizie, a seguito del sodalizio stretto con gli altri due popoli del mare i Lukka e Shekelesh.

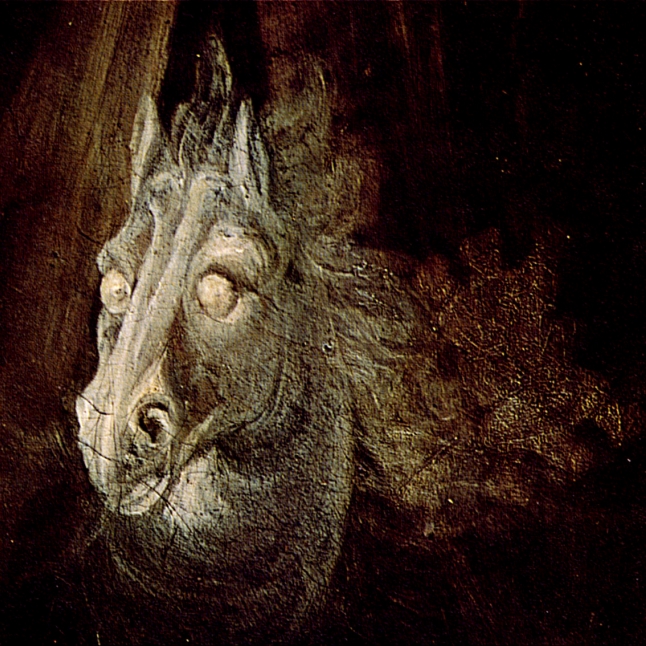

01 luglio 2016 S’Ammutatori

Nella mitologia sarda questa presenza fantastica è riconosciuta come la peggior specie di demone che possa farti visita. I pastori temevano il momento ultimo della giornata o il quotidiano riposo, a causa della possibilità di essere aggrediti nel sonno dal demone. S’Ammuntatori agisce la notte, tramite i cosiddetti Ammuntadùras, ossia gli incubi attraverso cui riesce a paralizzare i poveri malcapitati, che null’altro possono fare se non subire gli effetti del suo presentarsi.

Le conseguenze sono immediate e intense: la forte sensazione di soffocamento e l’impossibilità di movimento si uniscono al peso pressante sul petto, che costringe la vittima a letto. Il tutto in totale coscienza. L’esperienza terrificante dell’attualizzata “paralisi del sonno” è conosciuta sin dai tempi dei Romani che chiamavano il demone della notte Incubo, o, nella versione femminile Succubus.

01 luglio 2016 S’attitadora e il suo solenne rituale funebre

Una delle più interessanti figure sarde del passato, ancora una volta strettamente legata alla morte, faceva la sua comparsa durante la veglia funebre, scandendo con la sua voce i vari passaggi di un rituale antichissimo e ricco di suggestione.

Stiamo parlando de s’attitadora, ovvero la prefica, figura ben nota in tutto il bacino del Mediterraneo ed elemento imprescindibile in presenza della morte.

In passato in Sardegna il lutto veniva vissuto in maniera tragica. In certi paesi dell’entroterra le vedove restavano in assoluto ritiro per lunghi anni e se la morte del consorte avveniva in maniera violenta, poteva durare tutta la vita. Vittorio Angius nel suo monumentale Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, in collaborazione col Casalis, scrisse di come il lutto in Sardegna venisse sentito in tutta la sua devastazione, raccontando di uomini che per anni non si radevano la barba e andavano squallidi e incappucciati e di vedove che una volta vestite di nero in seguito al lutto lo portavano per tutta la vita.

Is attitadoras in questa fase embrionale della morte, quando non si ha ancora la consapevolezza dell’accaduto, ricoprivano un ruolo essenziale. Erano delle donne, talvolta giovani, più frequentemente anziane, spesso vedove o che comunque avevano avuto esperienze luttuose in famiglia che venivano chiamate subito dopo la constatazione del decesso, da parte dei familiari del morto, per partecipare alla veglia.

Il loro compito era quello di prendere parte alla “cerimonia” da protagoniste assolute, anzi rappresentavano loro stesse l’elemento indispensabile in ottica di piena contemplazione del deceduto.

01 luglio 2016 Sas dies imprestadas

Alcuni sostengono che i primi dodici giorni del mese di gennaio siano rivelatori del clima di tutti i dodici mesi dell’anno. Altri, invece, per stabilire la reale situazione meteorologica annuale, si attengono ad altre leggende popolari, tra le quali spicca quella riguardante i giorni più freddi dell’anno, ossia il 30 e 31 gennaio.

I racconti tra la gente fanno sì che gennaio diventi protagonista ufficiale e febbraio protagonista involontario di quella leggenda dal titolo sardo alquanto singolare, "Sas dies imprestadas" (Le giornate in prestito), che altro non è se non una fantasia regionale, diffusa un po’ in tutta Italia. Secondo la narrazione tradizionale, il pastore era felice per la presenza di un clima gradevole per l’intero mese di gennaio e ringraziò, poiché, essendo giunto il 29 del mese, ormai quel periodo era arrivato al capolinea e si poteva pensare positivamente al resto dell’anno.